【大谷大学博物館 2025年度特別展】物語の広がりと“推し活”の萌芽をひも解く『物語をつたえる絵とことば』開催 “よしつねあづまくだり物語”や“胡蝶”の奈良絵本など唯一無二の史料が集結

リリース発行企業:学校法人真宗大谷学園 大谷大学

大谷大学(所在:京都市北区 学長:一楽 真)は、2025年10月11日(土)~11月29日(土)の期間、大谷大学博物館2025年度特別展『物語を伝える絵とことば』を開催します(会期中に展示替えあり)。

本展は、室町時代の絵巻、室町時代後期~江戸時代前期の奈良絵本、そして絵入り版本へと、“物語の表現の変化”を時系列で辿る構成です。貴族や寺院など限られた層に読まれていた物語が、やがて大衆へと開かれ、キャラクター中心の「推し」的な愛好が生まれていく、日本文化における「推し活の始まり」を実感いただけます。

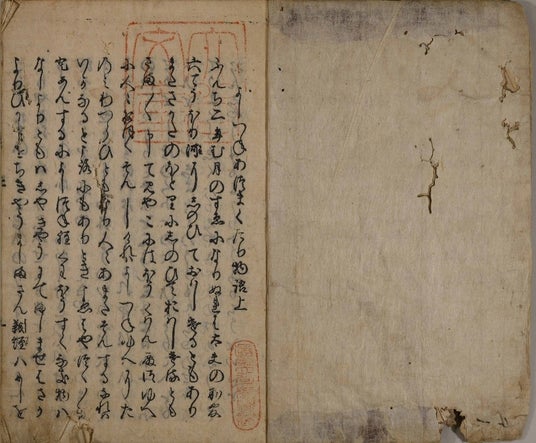

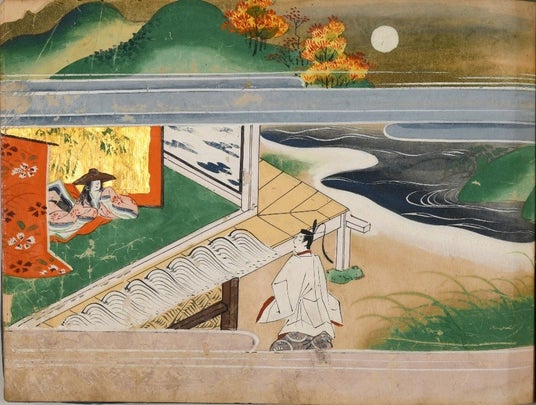

当日は、大谷大学文学部文学科 佐藤愛弓教授より特別展開催に向けた想いや見どころをご説明するほか、博物館を内覧いただき、平安時代の「金蔵論」から江戸の版元、鱗形屋から出版された『いわやのさうし』、また全世界で大谷大学博物館にしか存在しない、“天下の孤本”と呼ばれる「よしつねあづまくだり物語」や「胡蝶」の奈良絵本など、物語表現の変遷を感じられる貴重な資料群をご鑑賞いただけます。

皆様のご来館を、お待ちしております。

「よしつねあづまくだり物語」

「胡蝶」

2025年度特別展「物語をつたえる絵とことば」ホームページ

https://www.otani.ac.jp/events/tokubetuten25.html

■「物語が広がるプロセスを史料から読み解き、日本文化における表現と受容の変化を明らかに」 大谷大学文学部文学科 佐藤 愛弓 教授 コメント

平安から江戸にかけての日本文学は、写本・絵巻・奈良絵本・版本といった多様な形態をとりながら、人々の間に受容されてきました。当初は一部の貴族や寺院に限られていた物語が、やがて写し伝えられ、絵や本として再解釈されることで大衆の手に届くようになります。 今回の展示では、《日吉山王神道記絵巻》のように海外所蔵本との関係が新たに確認された事例や、《義経あづまくだり物語》や《胡蝶》といった現存唯一の本など、文学史・書誌学の観点からも注目すべき資料を紹介します。 物語が社会の中でどのように伝播し、受容されていったのか。その過程を追うことで、登場人物に共感し、特定の存在を愛好する感覚――いわば今日につながる“推し活”の萌芽――を垣間見ることができるでしょう。

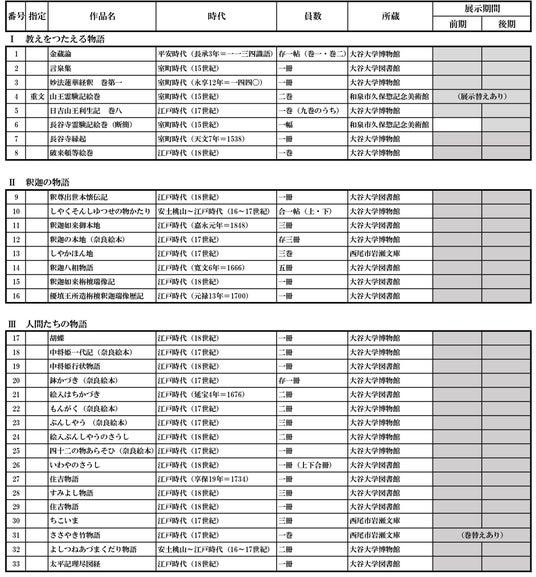

展覧会出陳作品リスト ※一部抜粋

※前期/後期の期間限定展示の作品も有り ※前期:10月11日(土)~11月2日(土) 後期:11月5日(火)~29日(土)

主要展示作品一例

「鉢かづき(奈良絵本)」

「中将姫一代記(奈良絵本)05」

「破来頓等絵巻02」

「大谷大学博物館 2025年度特別展」開催概要

■展示会名:2025年度特別展「物語をつたえる絵とことば」■会期 :2025年10月11日(土)~11月29日(土)

■開館時間:午前10時~午後5時(入館は閉館の30分前まで)

■休館日 :日曜日・月曜日・祝日

※ただし、10月13日(月)、10月26日(日)、11月3日(月)、11月9日(日)、

11月23日(日)、11月24日(月)は開館

■観覧料 :一般・大学生:500円

■場所 :大谷大学博物館(京都市北区小山上総町 大谷大学 響流館1F)

※京都市営地下鉄烏丸線国際会館行「北大路」駅下車、6番出口すぐ

※市バス「北大路バスターミナル」、「下総町」、「烏丸北大路下車」

■主催 :大谷大学博物館

■後援 :京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育委員会、エフエム京都

■HP :https://www.otani.ac.jp/events/tokubetuten25.html

大谷大学博物館について

本学博物館は、真宗学・仏教学・歴史学・文学など世界的に貴重な典籍、考古遺物、民俗資料など約12,000件を所蔵。年4回の企画展と年1回の特別展を地域に広く公開し、文化財を間近でみることができる博物館です。博物館の設置構想は、本学図書館が収蔵していた貴重資料および考古遺物や民俗資料などの文物を含む多様な資料の適切な保管と調査研究、1987年に開設された博物館学課程の充実化、生涯学習など社会的要請への対応などを目的に策定されました。

大谷大学について

大谷大学は、1665(寛文5)年の江戸時代、京都・東六条に創設された東本願寺の学寮をその前身としています。その後、いくたびかの変遷を経て、1901(明治34)年、近代的な大学として東京・巣鴨の地に開学。1913(大正2)年、現在の地に移転開設しました。親鸞の仏教精神に基づき、“人材”ではなく“人物”の育成を目標とする学び「人間学」を教育・研究の根幹とし、広く一般社会へ開かれた大学として確かな歩みを続けています。2021(令和3)年には、近代化120周年を迎えました。